はじめに

ご覧いただきありがとうございます!

結論から申しますが、

プライスターで情報を一括で変更するためには「CSVファイル」を活用します。

一つずつ価格改定とかをするのはかなりの時間の無駄になるので、

ぜひ今から解説する方法を使ってみてくださいね!

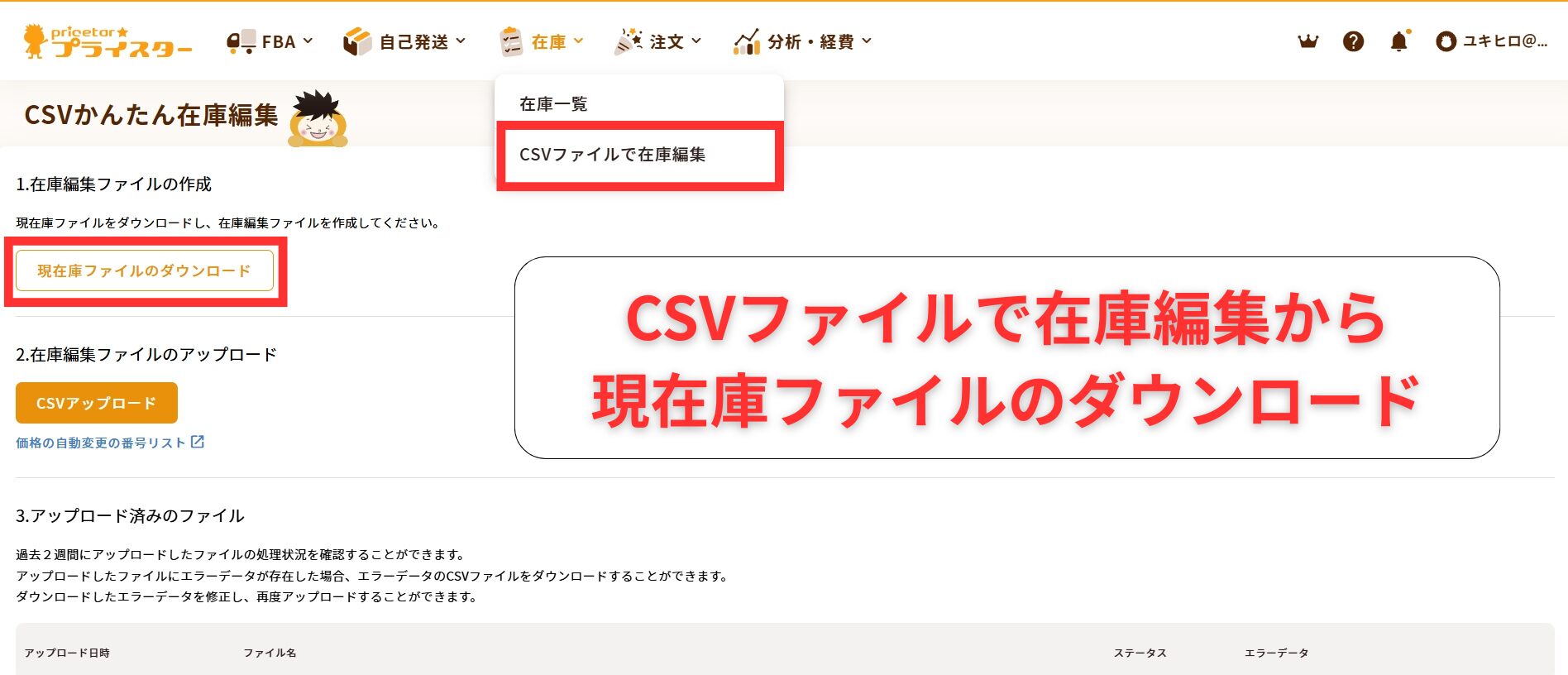

一括変更方法

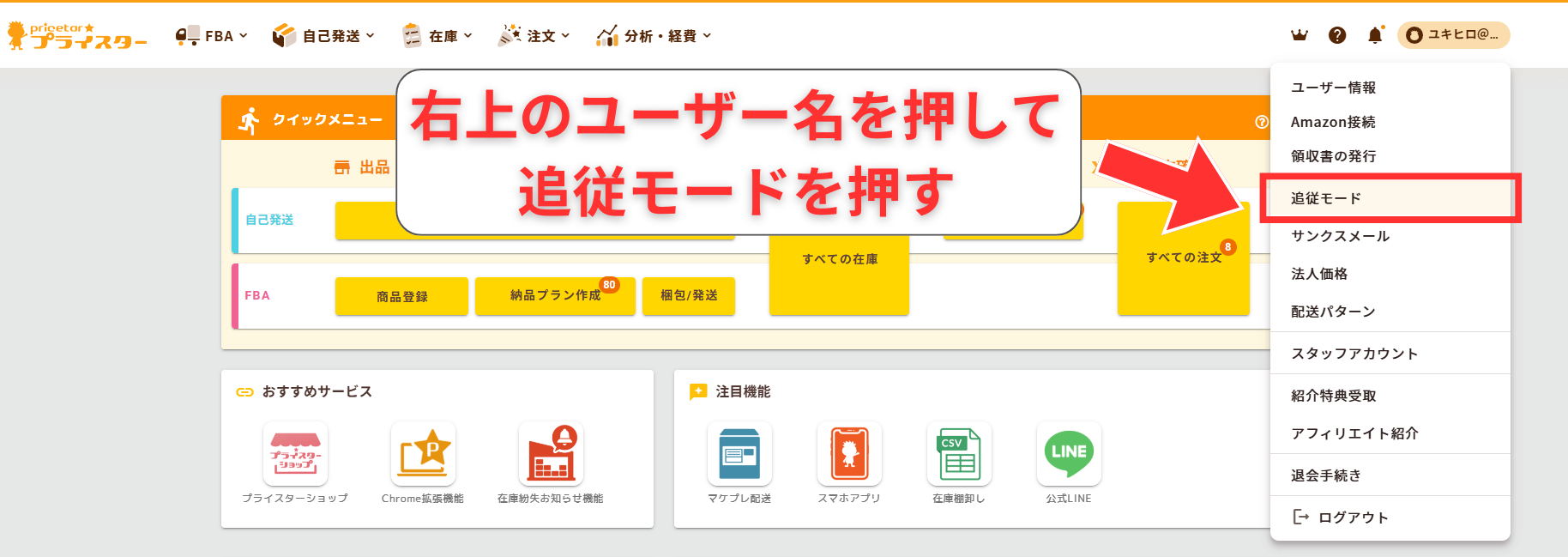

下記のステップに沿って設定を行ってください。

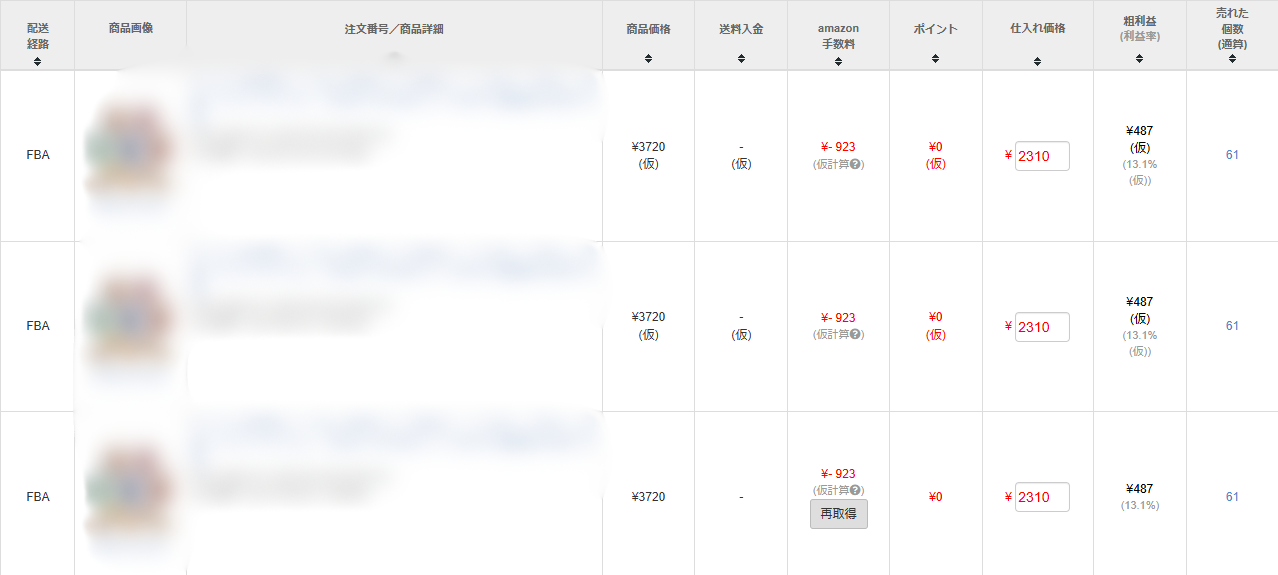

ステップ①

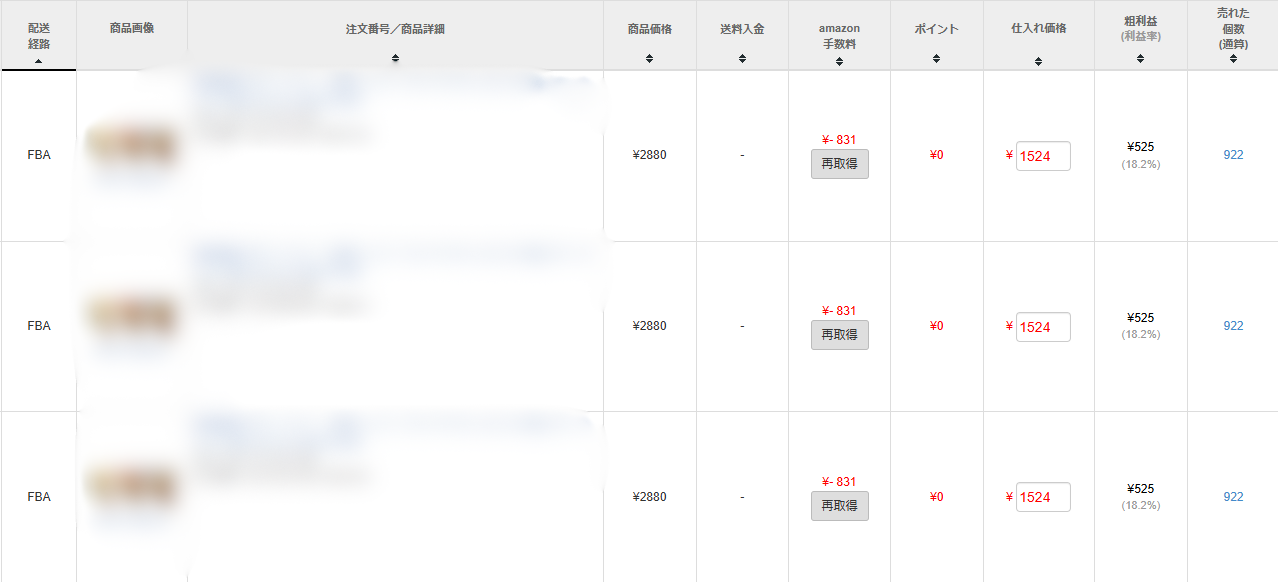

「在庫」のタブから「CSVファイルで在庫編集」を選択して、

「現在庫ファイルのダウンロード」を押す。

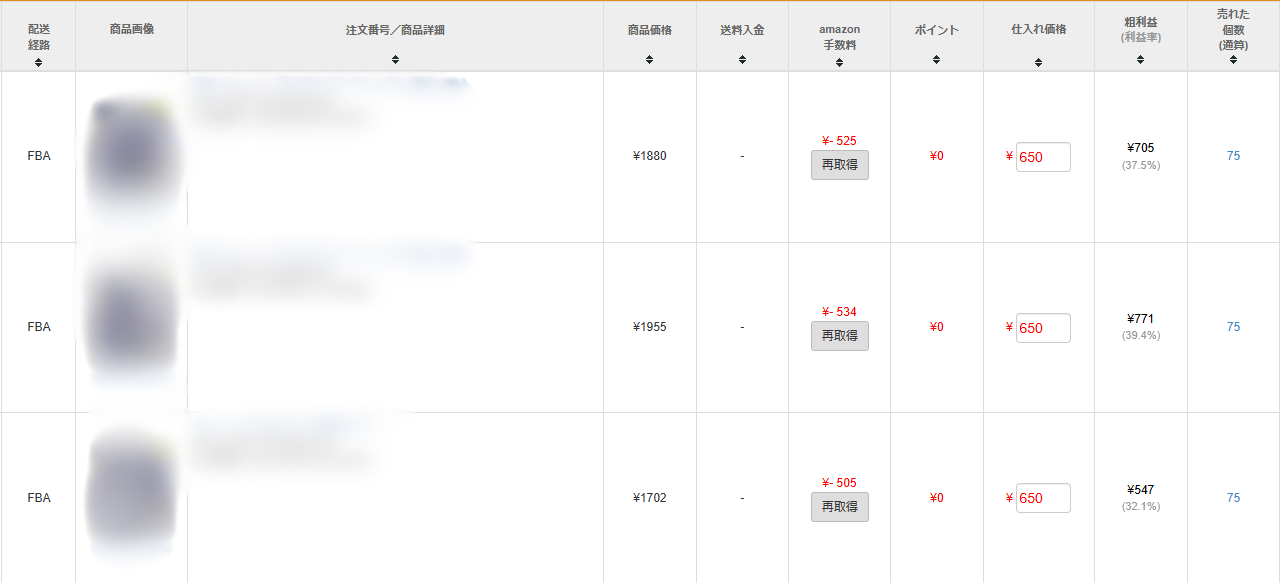

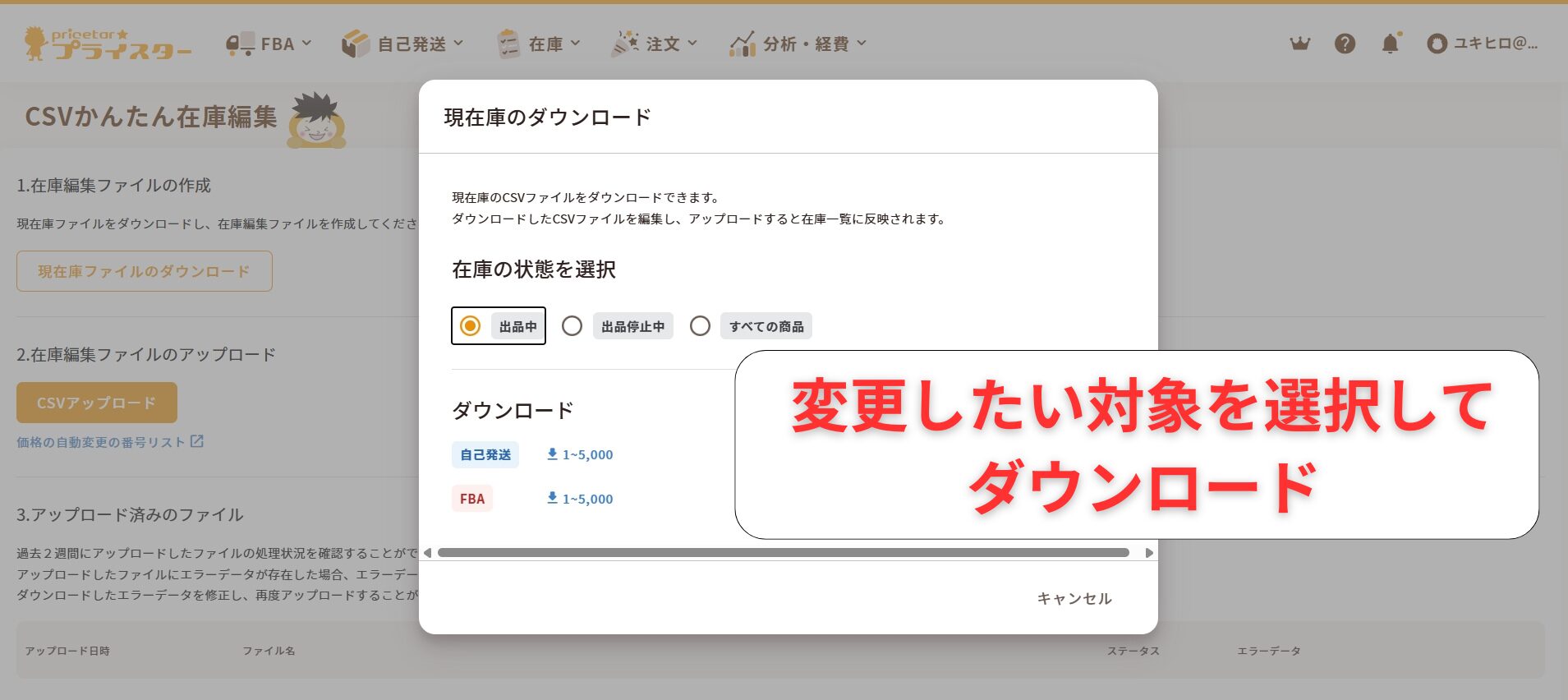

ステップ②

一括で情報を変更したい対象の条件を選択して、ファイルをダウンロードする。

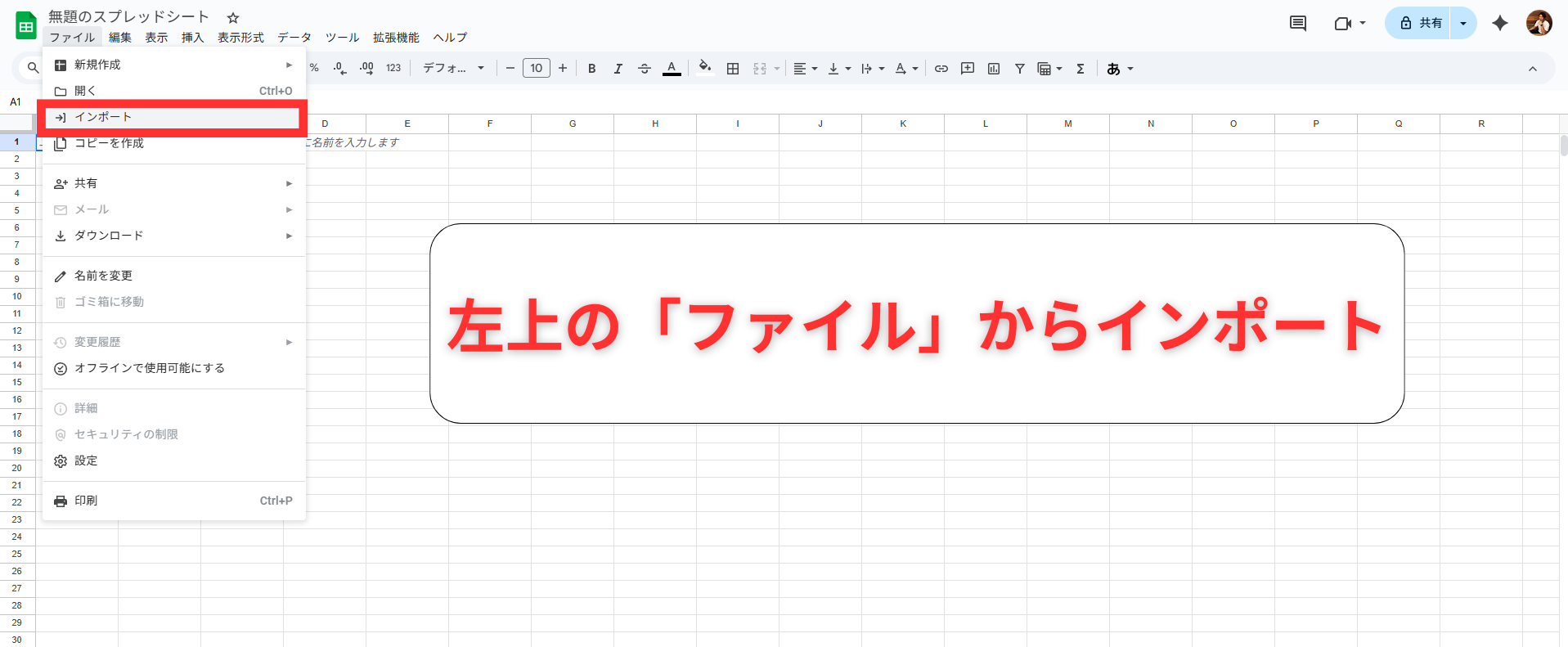

ステップ③

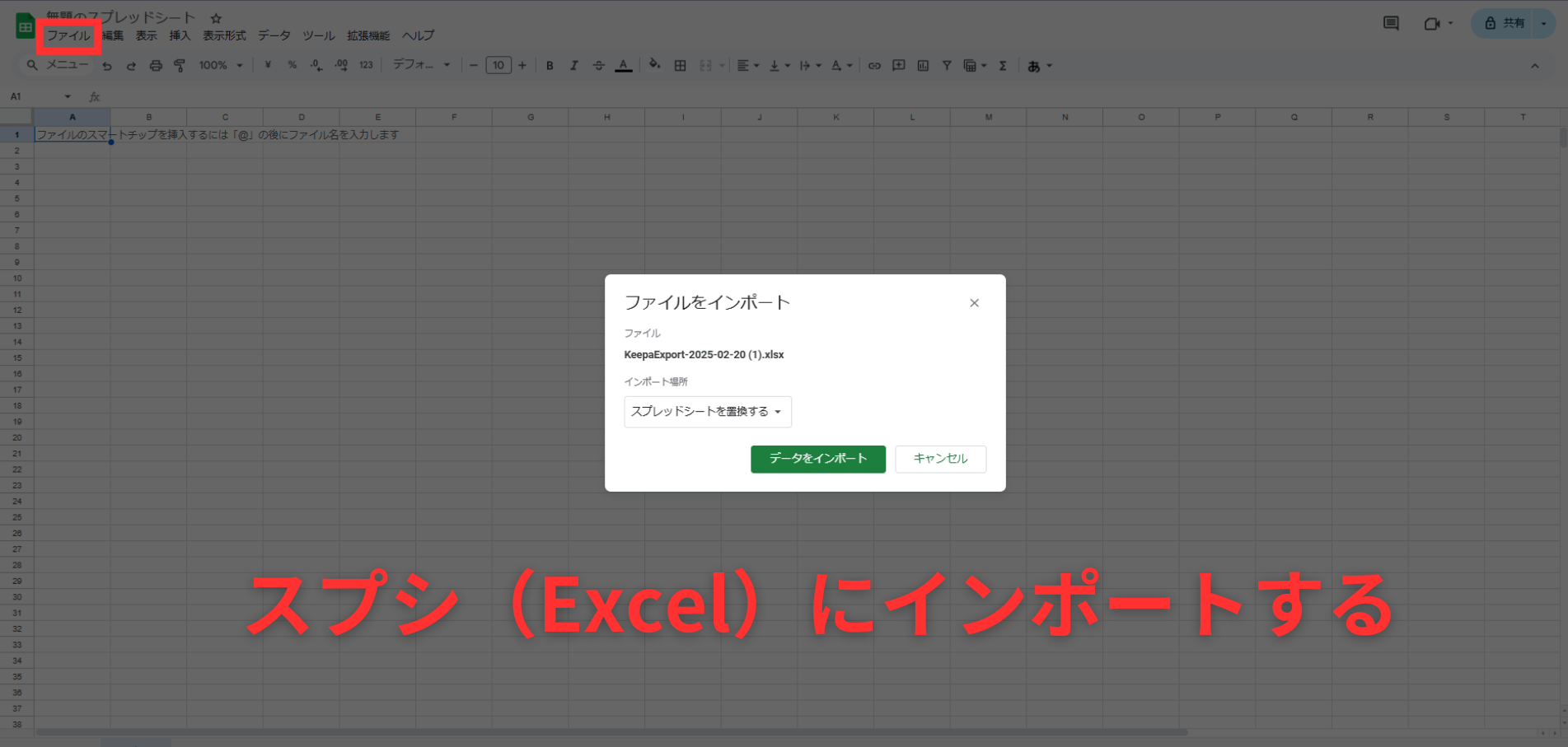

スプレッドシートを開き、

左上の「ファイル」から「インポート」を押し、

先ほどダウンロードしたファイルをアップロードする。

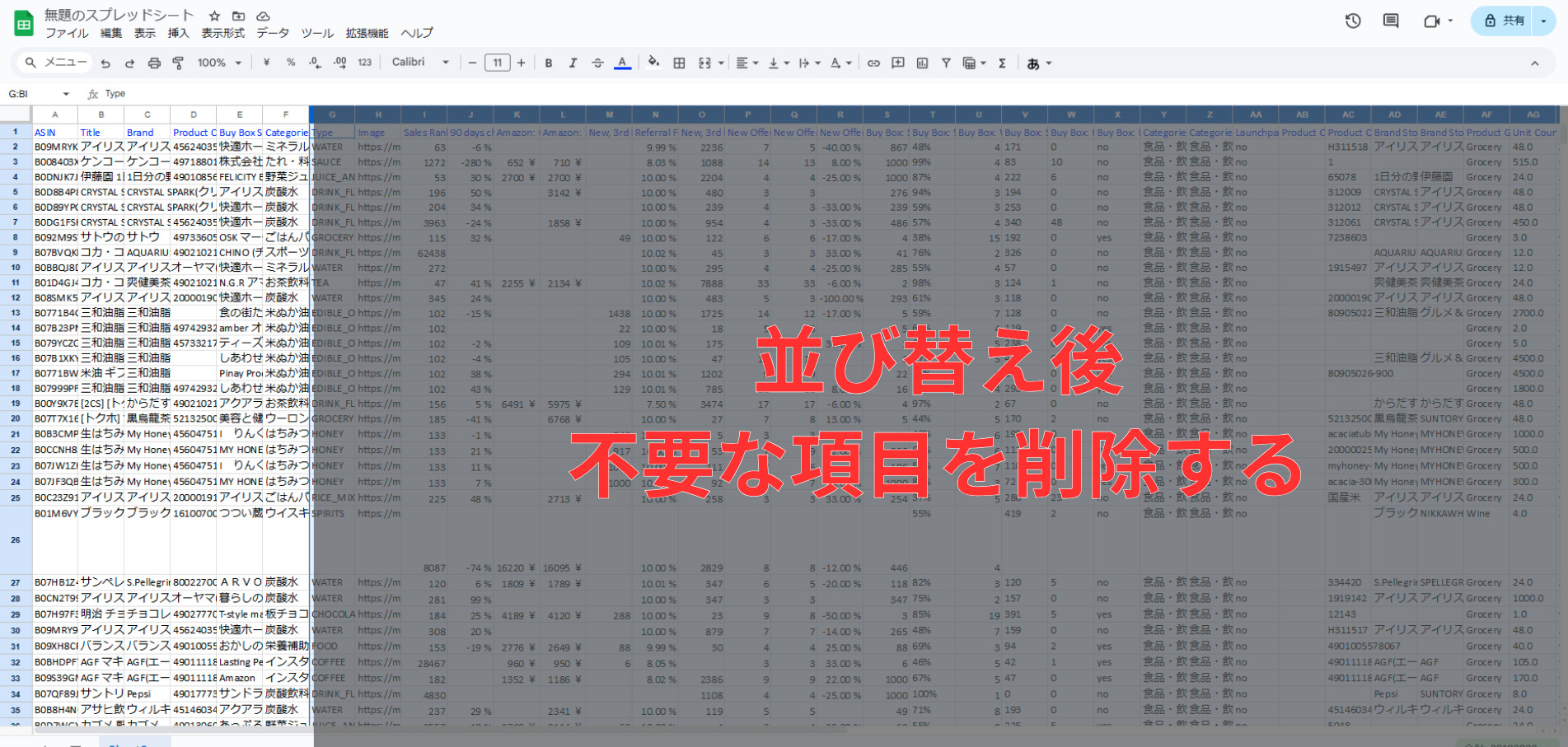

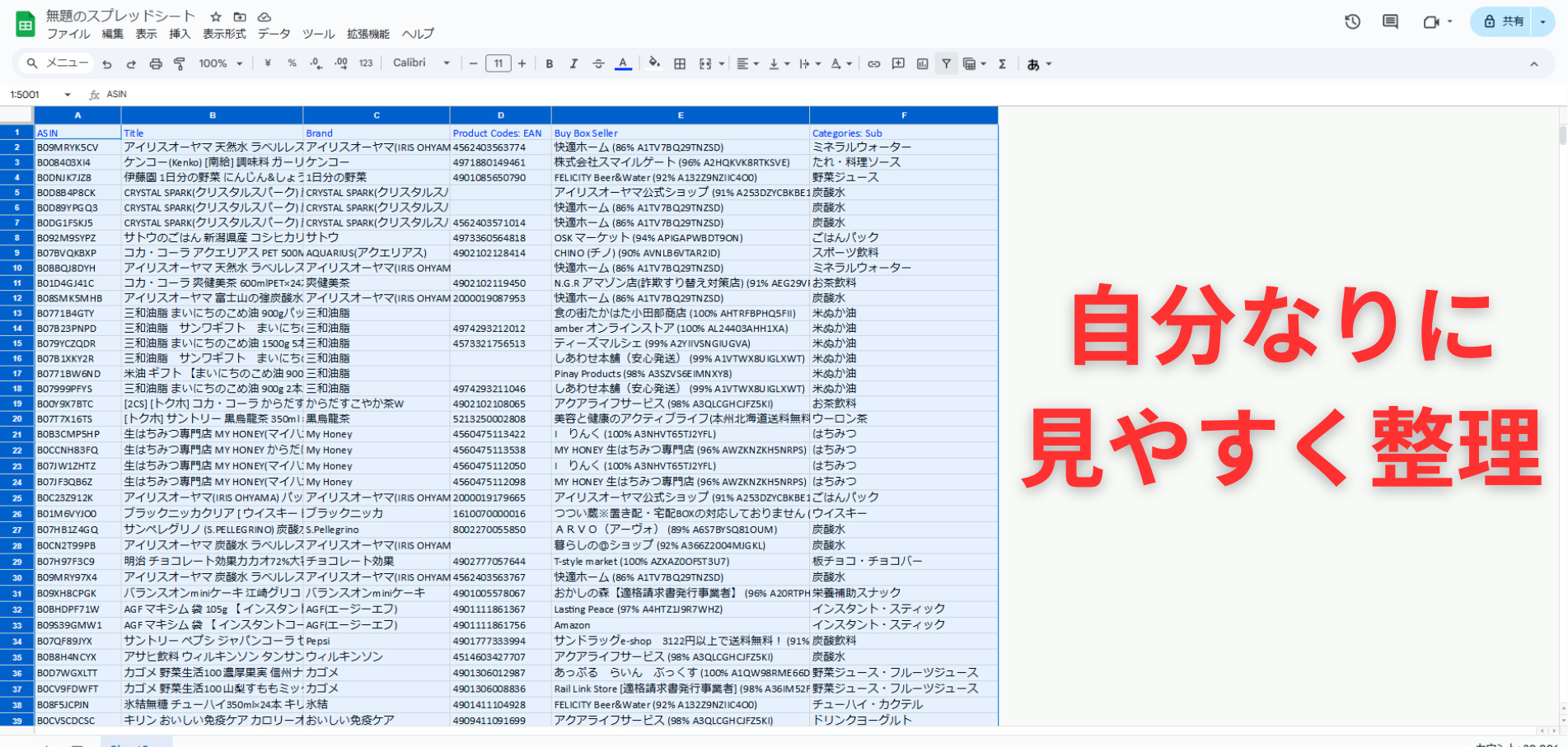

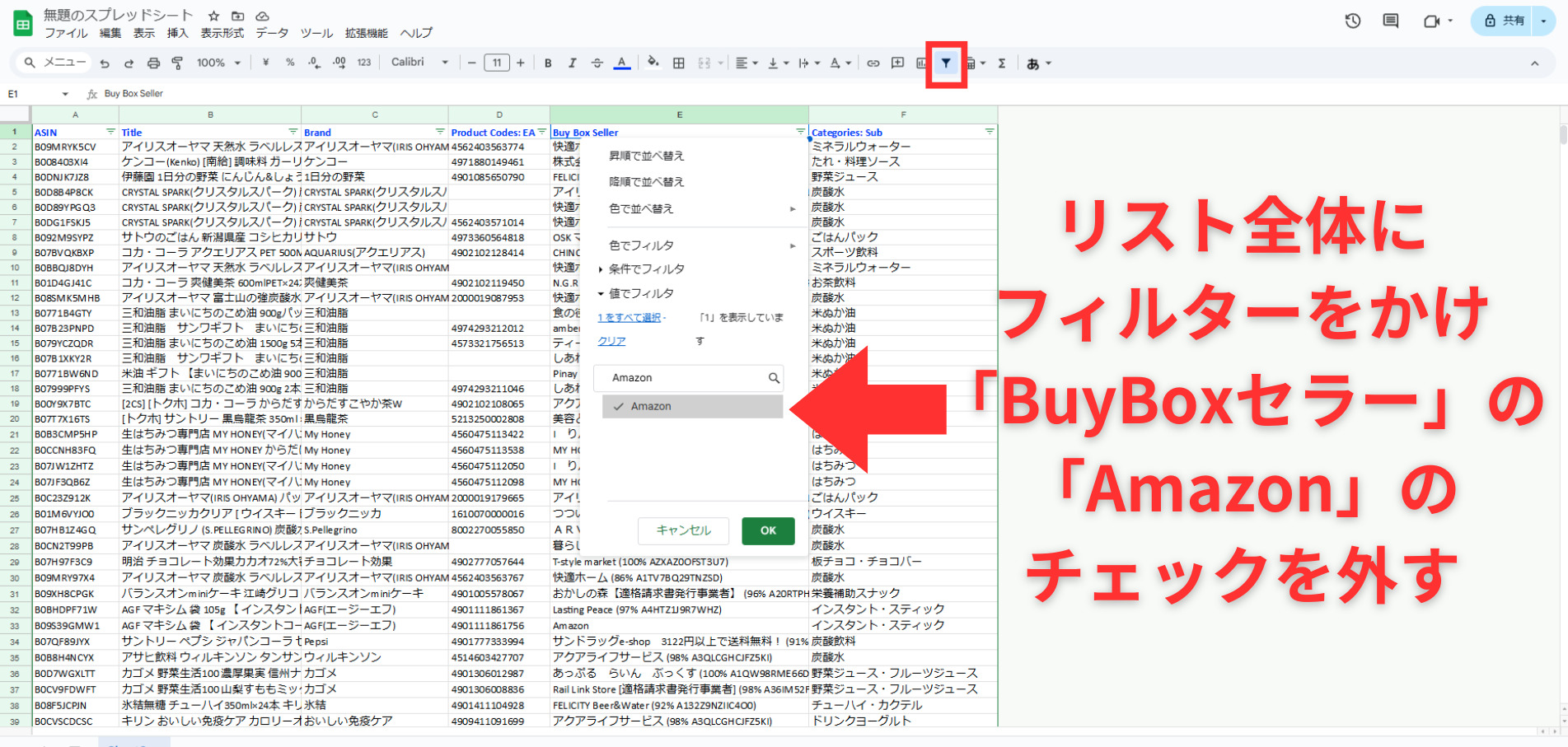

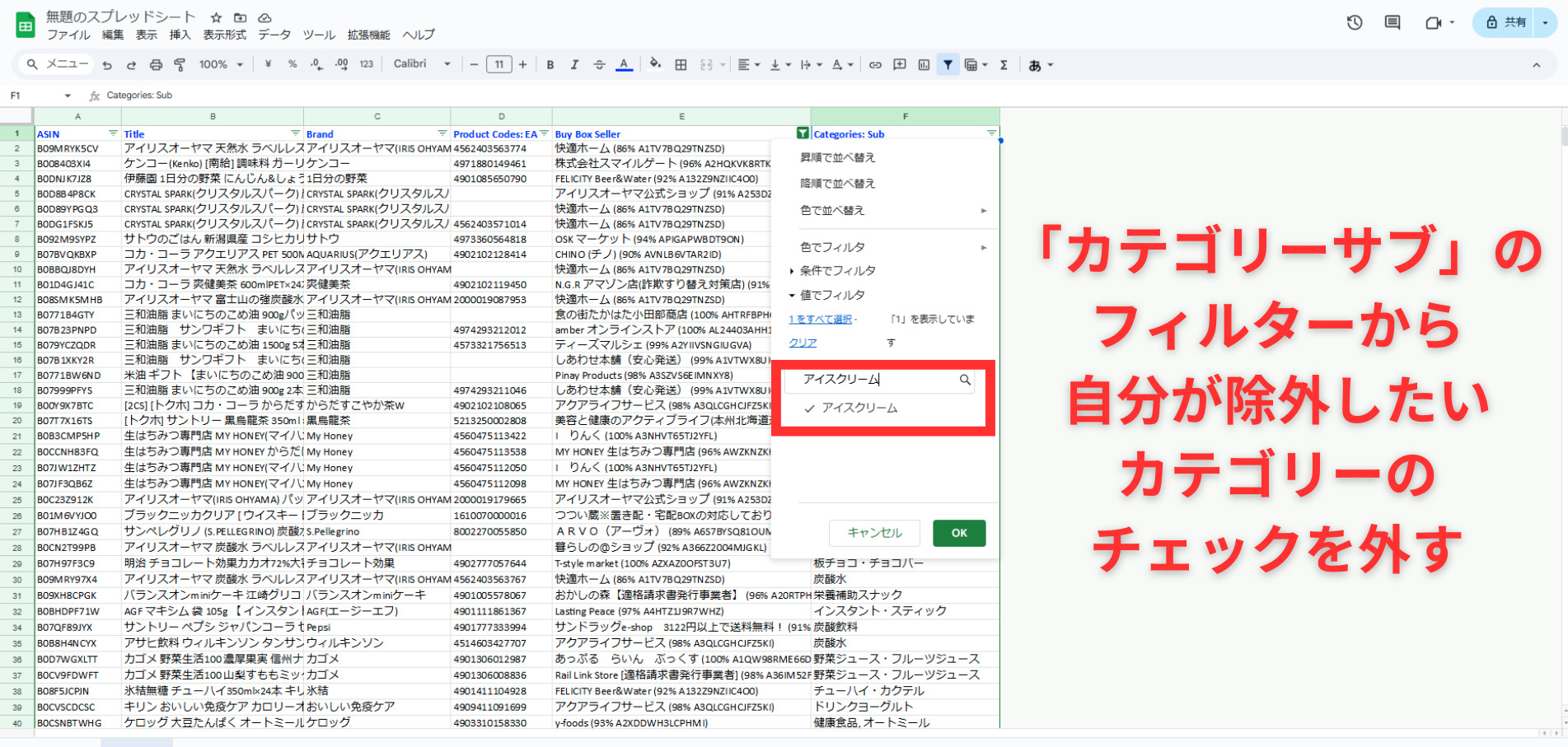

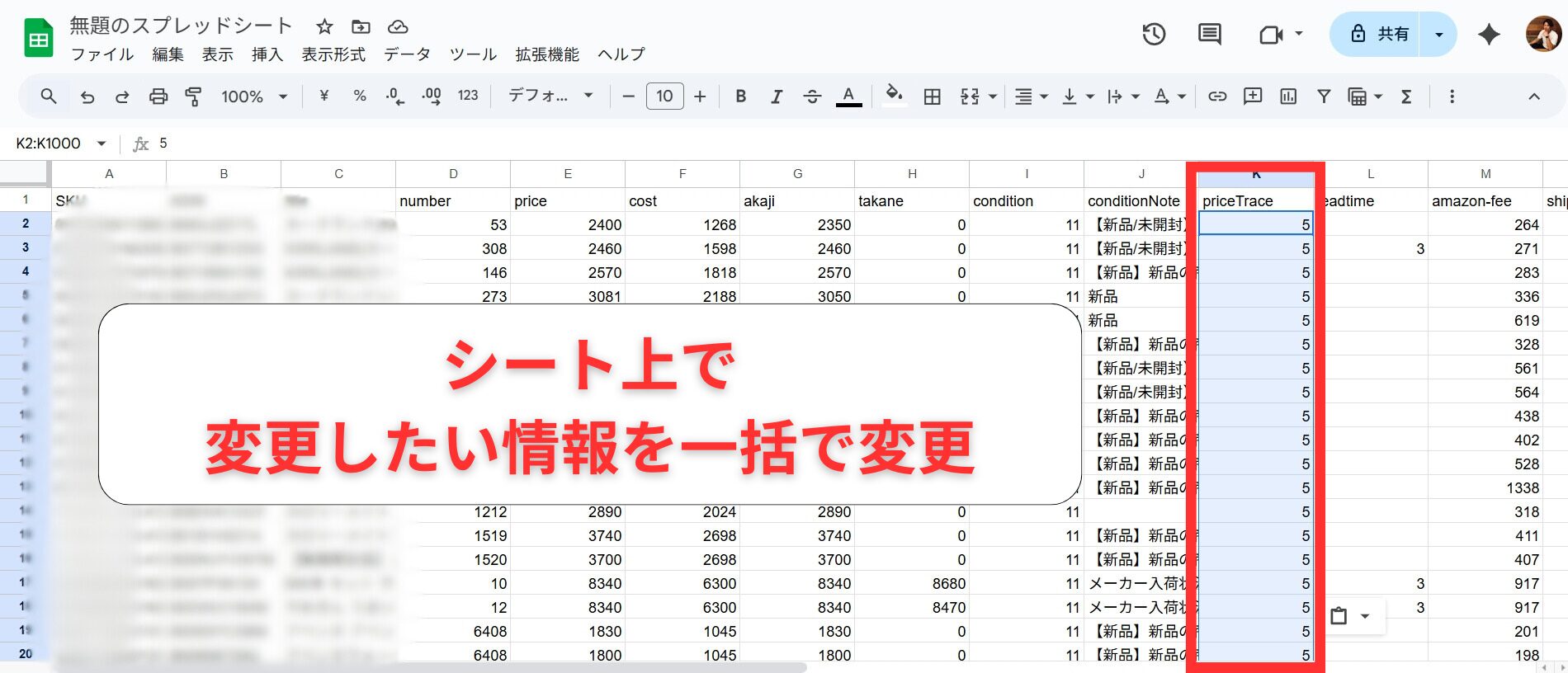

ステップ④

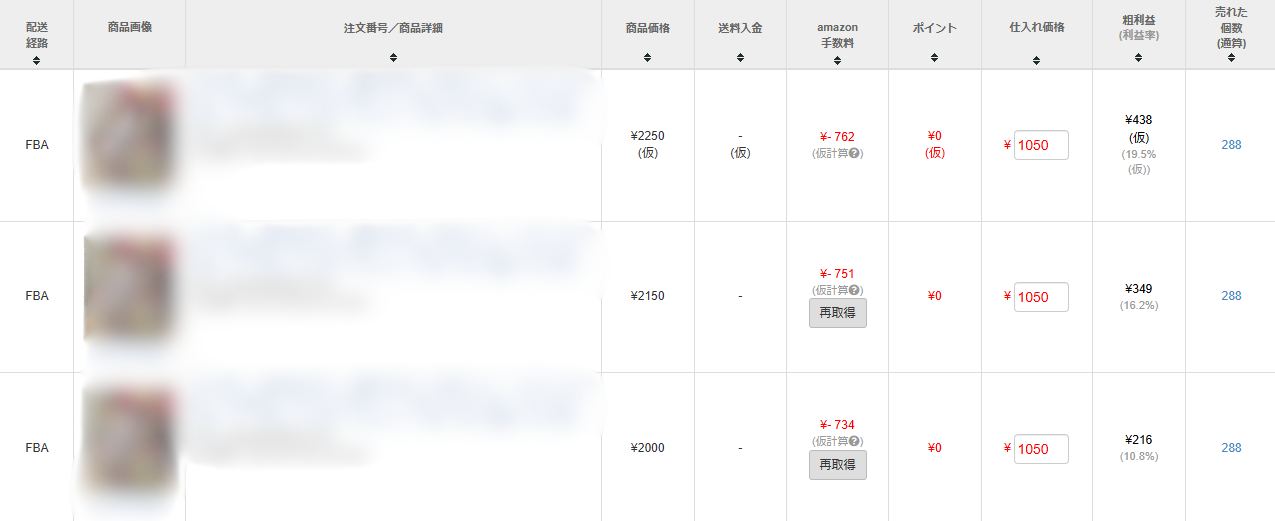

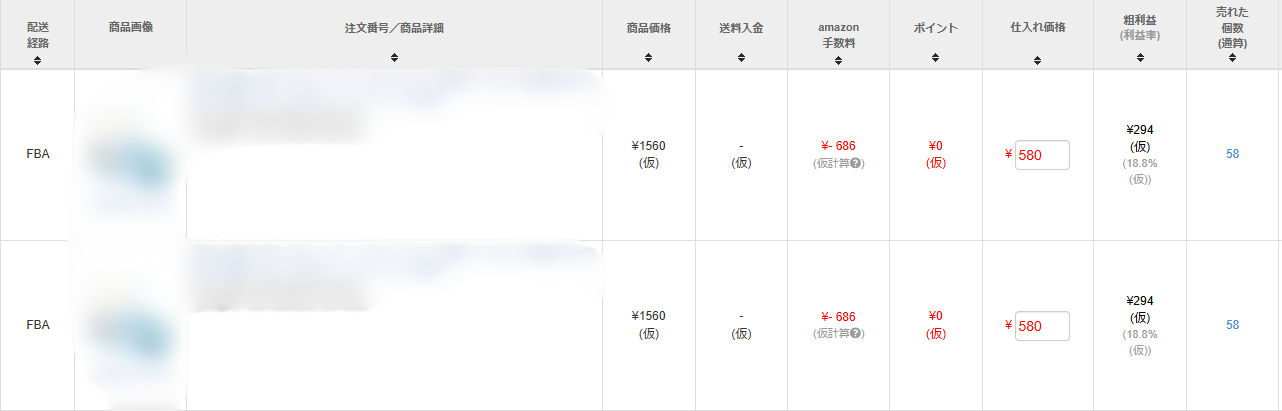

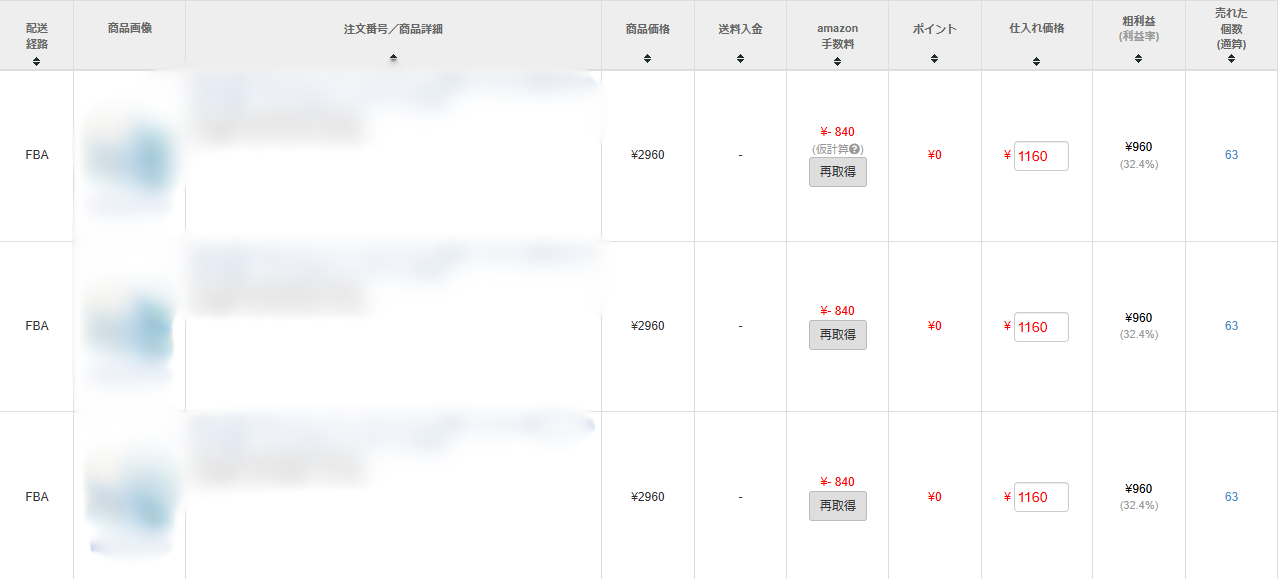

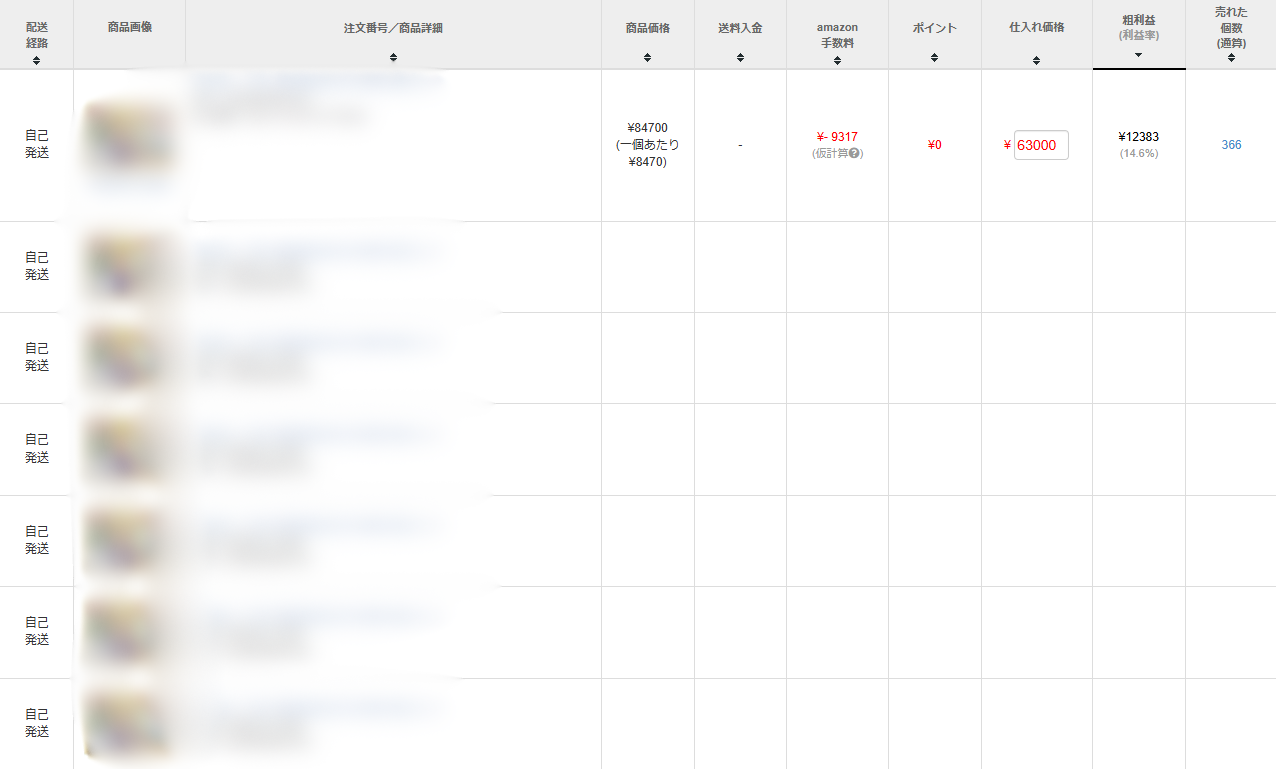

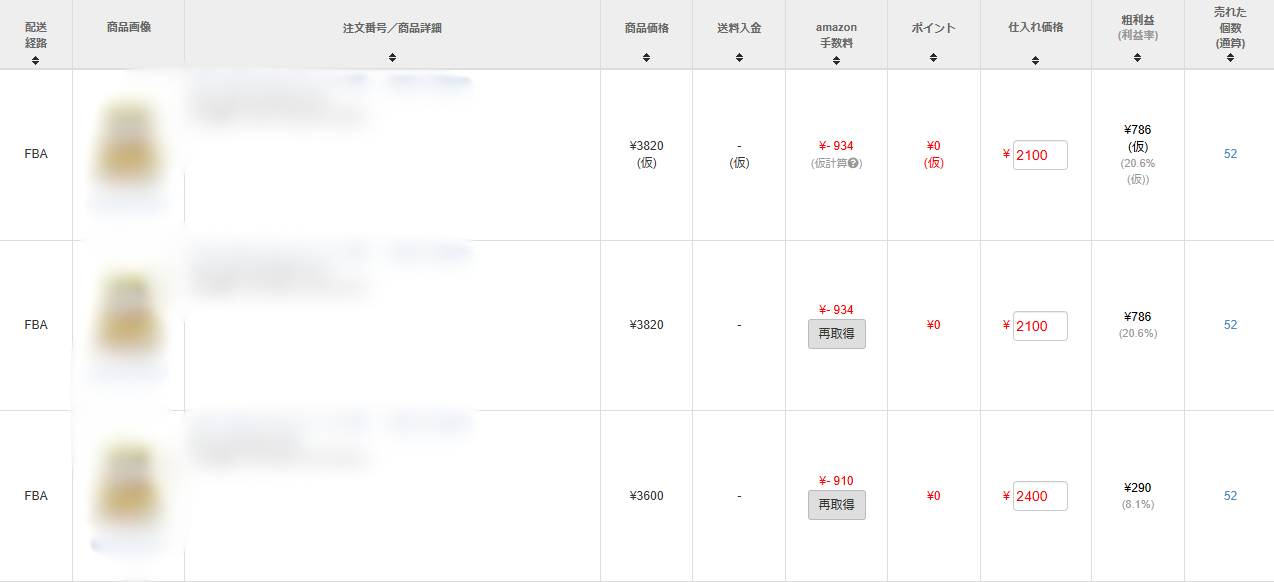

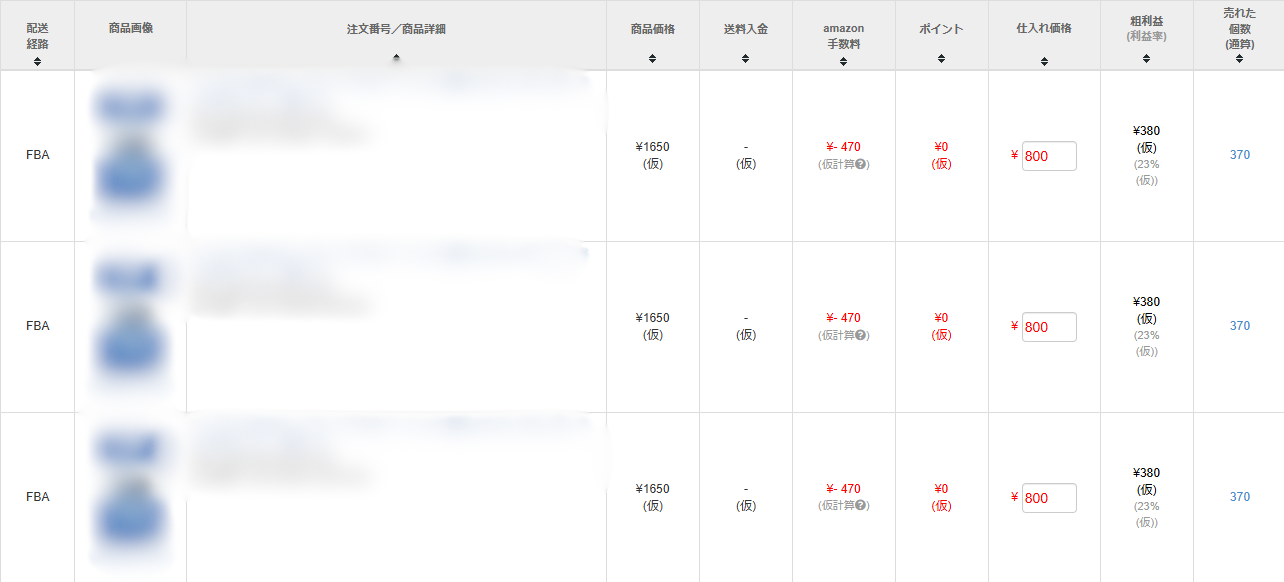

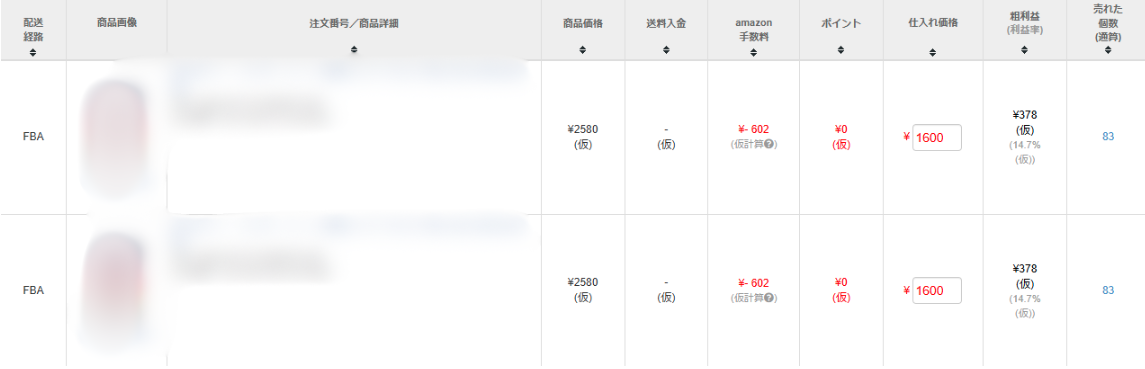

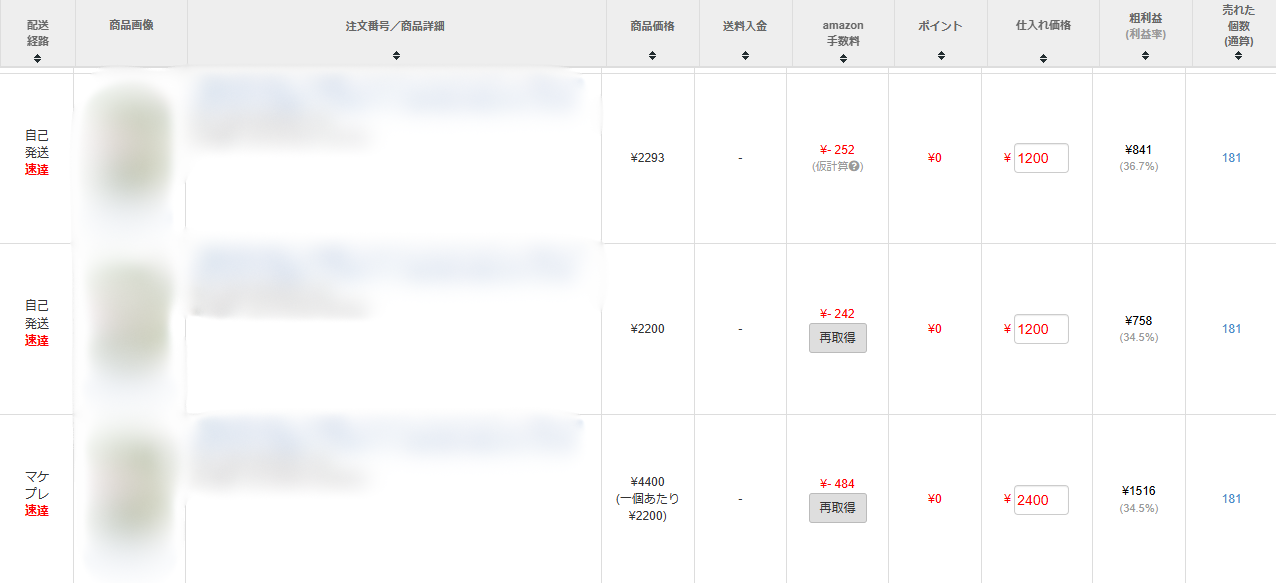

シート上で、変更したい情報を一括で変更していく。

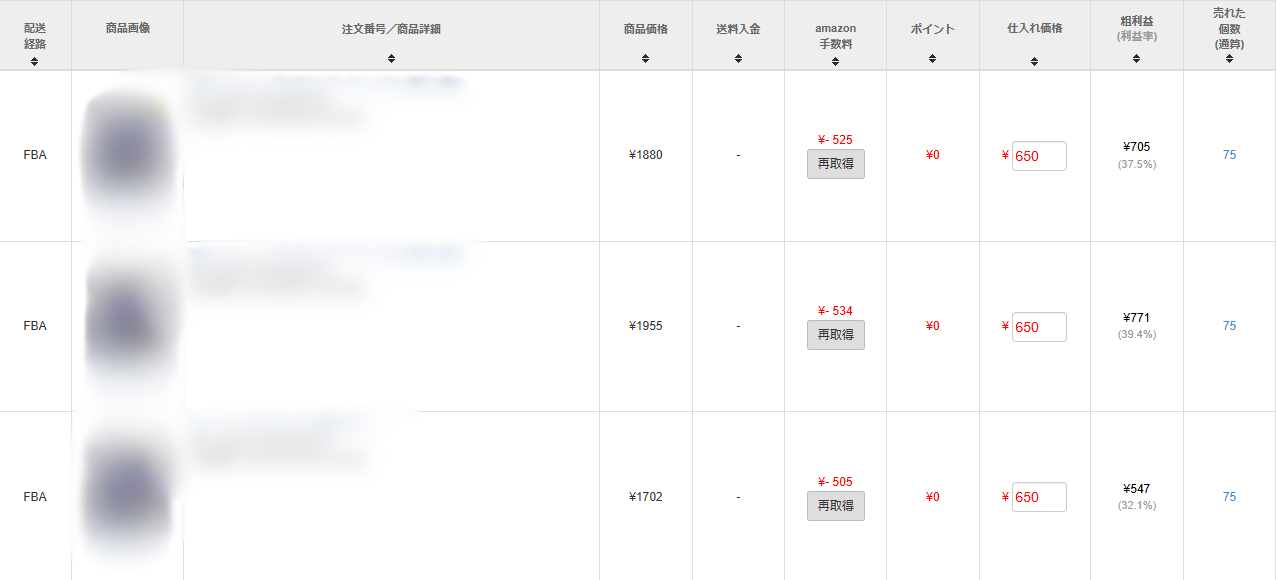

一括で価格改定をしたい場合は、「price Trace」の欄の数字を変更するようにしましょう。

各条件の対応番号はコチラ👇

FBA状態合わせ:1

状態合わせ:2

FBA最安値:3

最安値:4

カート:5

※ちなみに、「akaji」の項目の数字が売値と同じ場合、赤字ストッパーがかかっている商品になるので、「akaji」の数字を売値より少し下げることをオススメします。

ステップ➄

で-修正後のファイルをダウンロード.jpg)

各情報の一括変更が終了したら、

左上の「ファイル」から「ダウンロード」を選択し、「カンマ区切り形式(,csv)」を押して、情報修正後のファイルをダウンロードする。

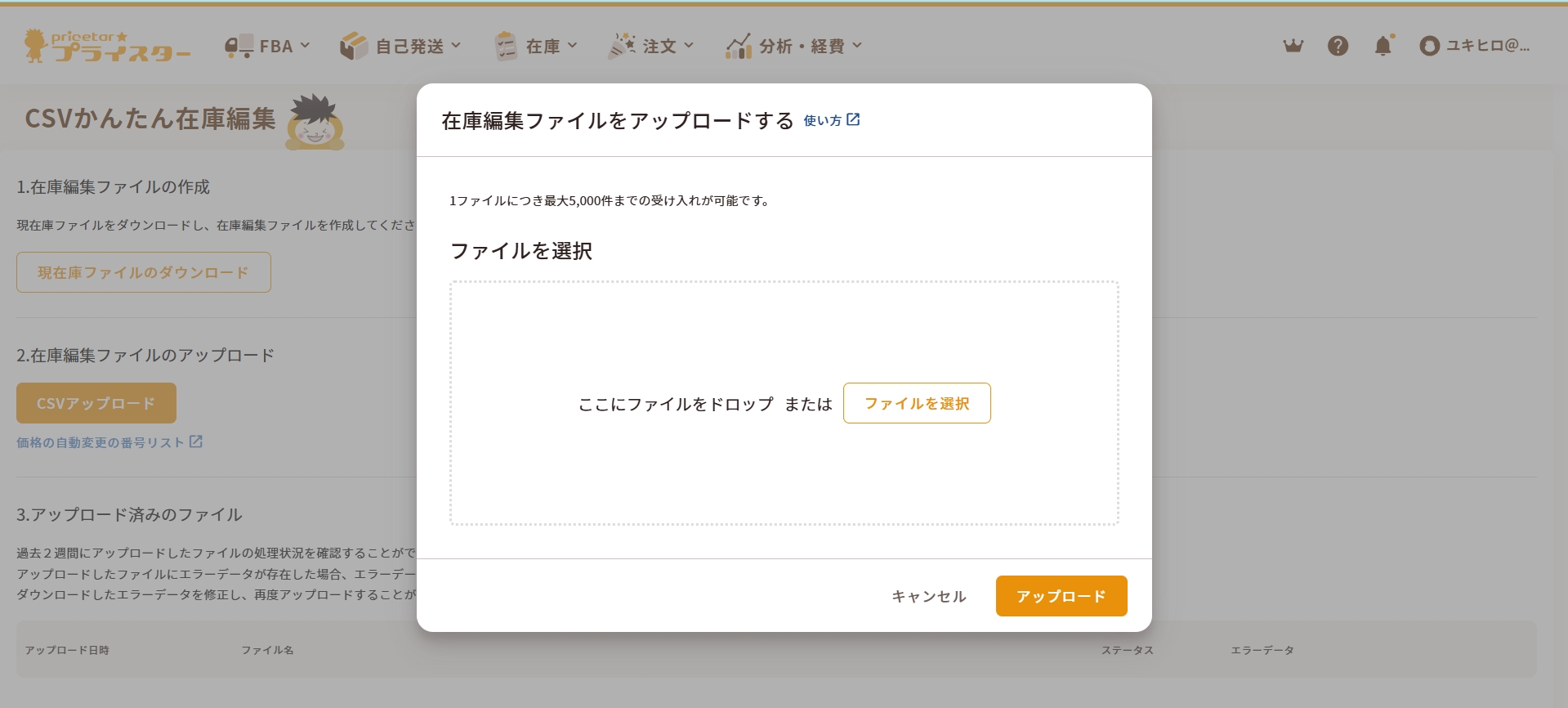

ステップ⑥

プライスターの画面に戻り、「CSVアップロード」から先ほどのファイルをアップロードする。

これで、一括変更は完了です!

初めてユキヒロを知った方へ

僕は個人事業主や小規模事業者向けに、

「メーカー問屋を軸とした物販を教える事業」を展開していて、

感覚や根性ではなく、誰でも再現できる「ロジカルな仕入れスキーム」の構築を得意としています!

これまでに、

✅自社で累計売上65億円以上達成 ✅メーカー問屋を始めて たった3年で年商15億 ✅大手メーカー12社、 問屋100社以上を開拓 ✅これまでに300名以上を指導 ✅教え子の月商1000万越え 40名以上、 ✅3000万越え15名以上輩出、 ✅月商100~500万 無数! ✅法人の顧問契約も累計16社以上

など、現場を通じてノウハウを磨いてきました!

今では胸を張れる会社に成長!

メーカー問屋仕入れを始めたい、伸ばしたい方へ

ここ数年で「メーカー・問屋仕入れ」を始める方は本当に増えています。

ですが、

実はそのほとんどの方が、

「毎日頑張ってるのに、思うように利益が残らない…」

という壁にぶつかっているのが現状。

情報発信を約7年、そして累計で300人以上の方にコンサルとして教えてきましたが、

多くの方が陥る課題はこれです👇

-

明確な基準がないまま、手当たり次第に営業

-

大量のメールや架電で消耗

-

実績作りや関係構築のために、ほぼ利益ゼロで購入

-

利益が出る前に心が折れ、リピートできず終了

-

薄利多売だから納品などを外注出来ずに消耗

僕自身も最初はこういった壁に多数ぶち当たってきました。

そして今回、メーカー問屋歴6年以上、累計売上65.1億円超売り上げてきた中で、

メーカー問屋仕入れの最適解を見つけました。

これだけ経験してきた中で、間違いなくこれが最適解だと確信できています。

とはいえ、

状況やステージによって最適なアプローチは異なります。

そこで、

個別壁打ち相談を受付中です(無料)

✅壁打ち相談会でできること

・あなたの状況・スキルに合わせた進め方の提案

・販路や仕入れルートの最適化アドバイス

・「これなら続けられる」設計づくり

🎯こんな方におすすめ

✅せどりである程度稼いで、

次にメーカー問屋を検討している

✅クリーンに物販を事業として育てたい

✅メーカー問屋に取り組んでいるが、

今ひとつ伸び悩んでいる

僕自身も昔は、

見積もりは取れても全然利益が出なかったり、

利益商品を見つけてもそれが続かなかったりと、

何度も壁にぶつかってきました。

だから今回、

あの頃の自分と同じように悩んでいる方の力になりたくて、

真面目に物販に向き合っている方限定で受付することにしました😊

▼ご相談の流れ ①現状をヒアリング ②あなたに合った改善策を一緒に整理 ③やるべきことが明確になる

僕の経験から、年商10憶規模までの方なら力になれると思います👍